何をさておいても、「すごい」という感想しか出てこないわけで。情熱も技術もとんでもなくスゴイ。予想の3倍くらいスゴかったし、自分でも驚くほど好きな世界でした。

函館十字街『航路/kohro』で2025年11月16日(日)まで開催されていた『巡る鮭箱 展』の話です。

正直、このプロジェクトをちゃんと知らなくて、「鮭箱で何か作ってる人がいるらしいよ」くらいの、ふわっとした情報しか持ってなかったんですよね。いつか見てみたいなぁと思いながら。

そんな中、函館で展示会を初開催すると聞き、「うおー、これは行くしかないでしょ!」とテンション爆上がりしたのに、8日間の会期中になかなか行けず。結局、最終日に全力ダッシュで駆け込んできました。

にしても、建物の外観からして、鮭箱で作った矢印やらオブジェやら門やらに埋め尽くされていて、いい意味でヤバい雰囲気が漂ってるわけです。大好きがあふれちゃっている感。

1階部分には、鮭箱で作られたお社がドンと鎮座していて。これがまた、たまらなく好みの雰囲気。

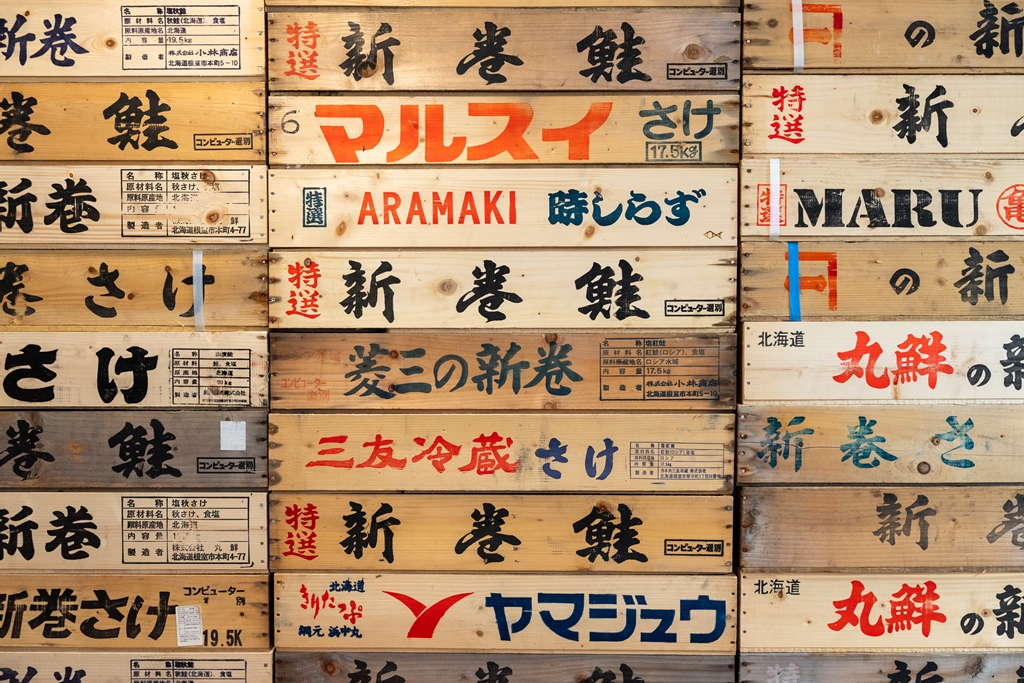

階段を上って会場に一歩入ると、そびえ立つ鮭箱の壁。そしてその下には、鮭箱で作ったカバンなどの作品がズラリと勢ぞろい。

▼こちらは鮭箱で作ったスーツケース。機内持ち込みサイズ。実際に使ったときの写真も見せていただきました。持ってみると思いのほか軽くてびっくり

ちなみに鮭箱とは……

おもに、塩漬けした「新巻鮭(あらまきざけ)」を出荷・流通する時に使う(使われていた)木箱のこと。北海道産のマツの間伐材が使われています。

今はその多くが段ボールや発泡スチロールに取って代わられているものの、根強く使い続ける水産会社もあるそうで。

会場では、鮭箱を専門に作っている工場の製造工程を撮影した動画が流れていました。思った以上に機械化されていて、当時は相当な需要があったんだろうなぁとしみじみ。

こちらは鮭箱の側面を印刷するときに使う“版”。輪転機に取り付けて使います。

謎の「ARAMAKI」とは?

突然、壁にドーンと登場する「ARAMAKI」の文字。新巻鮭の「あらまき」かと思いきや、実はこの展示を主催しているユニットというかプロジェクトというか、仲間の集まりというか、とにかくその名称が「ARAMAKI」なのだとか。

中心人物は、恵庭市の宮大工・村上智彦さん。

かつては当たり前のように存在した鮭箱という素材に、あらためて光を当てて価値を見直し、鮭を入れるだけじゃ終わらせない使い方を探し続ける。そんな挑戦が「ARAMAKI」なんだそうです。

ぶっちゃけ、「鮭箱ってオシャレだよね」と気付いた人はこれまでにも絶対いたはずで。鮭箱の側面板を内装に使った居酒屋なんて、かなり前からありましたし。

ただ、そこからさらに一歩も二歩も踏み込んで、「鮭箱という素材から新しい何かを生み出そう」という発想を本気で形にしているのが本当にすごい。そして、その発想を現実にする企画力と技術力が、とにかく圧倒的にスゴイ。

現実問題、鮭箱に使われている木材は間伐材で、材として特別いいわけじゃないし、厚みもそんなにないから強度も不安になりそうなもの。なのに、どの作品を持ってもイスに座ってみても、ビシッと安定して揺らがない。宮大工さんにこう言うのもアレですが、ホントにプロの技でした。感服。

と言いつつ、作品はどれも想像以上にお高くて、残念ながら手が出ませんでした……が、鮭箱の図鑑を作るための募金に寄付してきて、活動をまとめた冊子をいただいてきました。これまでの歩みや成果がぎゅっと詰まっていて、写真も盛りだくさんで、見てるだけでワクワク。

楽しくて、勉強にもなって、今まで知らなかった北海道の歴史や文化にも少し触れられて、とてもいい時間でした。

「ARAMAKI」の皆さんの今後の活動を時々チェックしていきたいなと思います。